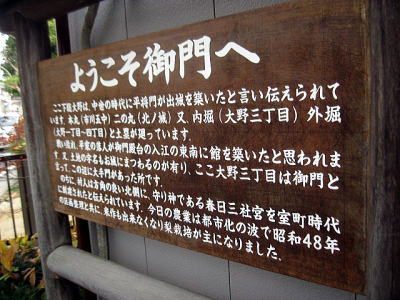

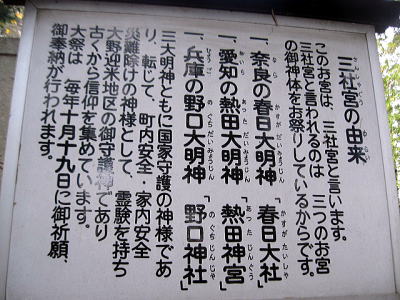

将門伝説の郷、市川市の大野地区を歩く。参考:『大町・大野町界隈』 『将門マップ』  ケラ(蜲?)道跡 将門の家来の通った道だとか。 近くの中山競馬場からの帰りに「オケラ街道」はよく歩いたが。  みかど公園 御門は親王将門の御所の門のことだろうが、帝をはばかってひらがなか。  三社宮 御門地区の鎮守で、春日・野口・熱田の3社を祀る。

千葉県は日蓮宗の寺が多く、題目庚申塔も多いのだろう。  殿内地区に入る。 御門、殿内、殿台、迎米、馬寄場、一ノ谷、ニノ谷というような 城郭の形跡をとどめる地名が残されていた。  駒形大神社 「説明板」 毎年1月20日に「にらめっこおびしゃ」が開催される。

江戸中期氏子中が当町に宝暦4年(1754)奉斎したのが始まりと伝える。  駒形大神社 駒形大神社の神体は(平将門を乗せた?)白馬だそうだ。 創建伝説(法蓮寺のHPより):「昔、法蓮寺の和尚の枕元に3人の馬に乗った武者が現れ、 彼らを祀れば災いを払う守護神となって永久に村を守ると言い残し 山門を抜けて東の方角に駆けて行った。その中の一人は白馬にまたがっていた。 翌朝、和尚は境内で蹄の跡を見つけ、夢ではなかったと考え跡を追って行くと 蹄の跡は雑木林で消えていた。和尚は昨晩からの出来事を村人たちに話したところ、 平将門公に間違いないとして、雑木林を切り開き、小さな御社を建てたのが始まりという。」  御霊神社 「説明板」 鎌倉権五郎景政を祀る。平将門を祀るとの説もあるそうだ。 東参道から境内を出る。  首之塚 将門の首塚ではないそうだ。 殿内地区には将門の埋蔵金伝説があるという。  礼林寺 曽谷教信の娘の芝崎姫が兄と建立したという。

牛頭天王社は子宝成就の神様として崇められ、下の病気にも効くとされている。 堂内には御礼参りで奉納されたご神体(男根)が祀られている。  題目庚申塔(寛政9年(1797)・大野村殿台講中の建立) 右は妙法庚申供養塔(元禄9年(1696))と古い。 この先に殿台下バス停がある。  浄願寺 左の塔は何か?  曽谷山法蓮寺 開山は芝崎姫の父の曽谷教信 駒形大神社の創建由来に当寺の和尚が登場する。  円行院

将門が一晩で出来上げた山とも、将門の敵が陣取った山とも。  徴発馬匹紀念碑(右は明治28年) 日清戦争に軍馬として駆り出されたのだろう。  曽谷山充行院  天満宮 「説明板」 天慶元年(938)、将門が京都の北野天満宮を、 この地に勧請したものと伝えている。 菅原道真を描いた掛軸(現在は本光寺の大野天満宮に安置)に 「抑天満宮者 人王六十一代 朱雀天皇御宇 天慶元年 平親王将門公 皇都天満宮 下総大野ニ移ス」とその由来を記したものが残されている。  天満宮の石段から城山(大野城址・将門城址) 第五中学校敷地の北端に「将門さま」と呼ばれている 弁天の石祠があるそうだが、時代が合わないようだし、 場所もはっきり分からず、敷地内には入れそうにないので諦めた。  御門大平園(大手門跡あたり)  将門・平家の落人・大手門跡などの記載がある。  浄光寺 運慶作と伝える「乳なし仁王像」を安置する。 将門がこの地に城を築いたときに、城内に毘沙門天堂を創建したのを当寺を起源とする。 「市川七福神」の毘沙門天  本光寺

サービス満点、商売っ気充分の寺か。 坂を下って武蔵野線の南側に出て坂を上る。  長屋門①  迎米三社宮 迎米(むかいごめ)集落(現大野町2丁目)の鎮守  由来  長屋門② 兵庫から落ち延びた平家の落ち武者と伝える板橋総本家(屋号は治郎兵衛)。 門の上部には「福」の字が彫られ、江戸時代後期の建築の8畳ほどの番兵部屋がある。  井戸坂を上る。 坂下に湧き水の井戸があったのだろうか。  坂の途中から大野城址(市川五中)の台地を振り返る。  本将寺 市川七福神の大黒天  大柏小学校の校舎として使用していたものを移築した、昔ながらの木造の建物。 米屋の屋根看板みたいだ。迎米地区には米倉があったとも。  妙見社 ちょっと荒れている感じだ。 妙見菩薩だから将門にゆかりがある。  地肌がむき出しの切通しの坂を下る。 この台地の南側の一の谷の方へ向かう。  一の谷あたり? 将門の射た一の矢が落ちた所という。 梨風公園で一休みして県道9号に出て、 再び坂を上り下りして市川大野駅に向かう。  鳥居が立つが社や祠などはない。 右の木の右側に「帝釈天」(天保13年(1842))の石塔 鳥居の奥の3石塔は、「釈堤桓因天」(文政7年?)・「帝釈天王」(享保3年(1718))と題目塔  |