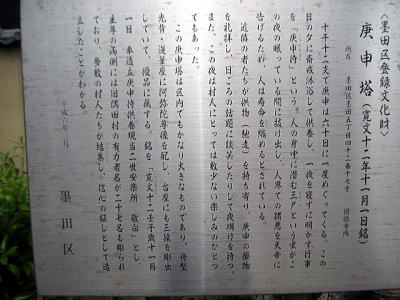

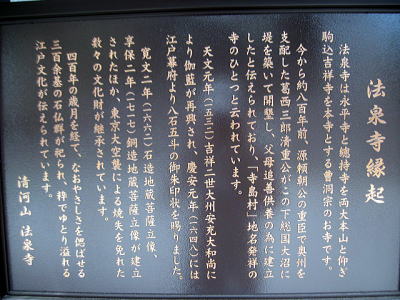

鐘ヶ淵駅 電車とホームの間が空いていて知らないと降りる時ちょっと怖い。 ホームも大きくカーブしている。駅舎は昔風で悪くわないのだが。  駅前の商店街を抜けて行く。  昔風の床屋さん  円徳寺  阿弥陀如来庚申塔(寛文12年(1672)) 台座の三猿に気づかないと庚申塔とは見えないだろう。  説明板  正福寺  手洗水盤(寛文7年(1667)銘) 水鉢としては区内最古の銘。三猿が彫られた庚申供養の水盤。  宝治二年(1248)の板碑 「石造阿弥陀如来立像」  首塚地蔵(正福寺の境外仏堂) 首だけの「首地蔵」とばかり思っていたら、みな胴体もあるので 合点がいかなかったが、首塚地蔵だった。 由来は、天保4年(1833年)洪水防止のための隅田川橋場付近の川浚い工事の際に、 川床より多くの頭骨が発掘された。工事関係者は正福寺第16世住僧宥照和尚と共に、 ここに合葬して碑を立てて「首塚」と称し供養したと伝えられる。 正面の地蔵の後ろが首塚碑か?首から上の病にご利益があるという。 ちなみに「山陽道」の住吉駅近くには「首」だけの「くび地蔵」がある。  下稲荷神社 上稲荷神社はあるのか?  法泉寺  縁起 「銅造地蔵菩薩立像」・「石造地蔵菩薩立像」・「法泉寺の文化財」 『寺島法泉寺詣』(葛飾北斎)  白髭神社(東向島) 隅田川七福神の寿老神 境内には多くの石碑などが集められている。  黒人塚(寛政12年(1800)の建碑) 「コクジン」ではなく「くろひと」で、本名を北島玄二といい、 玄の字が黒に通じることから黒人と号した。『散歩日和』より また、「案内板」には、「北島玄二は本名を源二、色が黒(玄)いので玄ニと称したといいます。 本業は医師で「くすしのみち」を著したともいいます。」とあるそうだが、 案内板は見当たらなかった。見逃がしたのかも。 さらに「浜辺黒人」とするサイトもある。『ウッチ君の東京散歩』 左面に「うつせみのうつつにしばしすみた川 渡りそはつるゆめのうきはし」 右面に「天やこの人を生み 天やこの人亡る この人阡人の玄 崑崙一人に選る倚る」(漢文) と刻まれているそうだ。  庭門(向島百花園) 扁額は大田蜀山人、左右の門柱の「春夏秋冬花不断」と「東西南北客争来」の、 一対の聯(れん)は大窪詩佛の書(いずれも複製だが)  蜀山人の扁額 「花屋敷」の「敷」は極端に崩してある。 江戸時代には「屋敷」という呼び名は武士にしか許されず、 庶民の庭の百花園では使うことができない呼び名だったからという。 いつの時代もつまらない「忖度」があるものだ。 落語『蜀山人』  庭門前の「きえびね」の花  こんにゃくの花と芭蕉句碑 「こんにゃくのさしみも些(すこ)し うめの花」  東京スカイツリーも見飽きたか。  蓮花寺 道標(右端と左端)  長浦神社  玉ノ井いろは通り かつての私娼街・赤線地帯  隅田稲荷神社 「拝殿の天井絵」(鴨下晁湖・画)) 四ツ木橋で荒川、四ツ木小橋で綾瀬川を渡って葛飾区に入る。  葛西用水の末端が綾瀬川に流れ込む。 アオコ(青粉)に覆われて流れは滞留している。  新田稲荷神社 狭く奥まった所に鎮座する。  三方をブロック塀で囲まれ、お狐さんも安全で安心か。  堀切菖蒲園  今月下旬頃には咲くらしい。 1.jpg) 自宅近くの小川で  荒川と隅田川を結ぶ水路 荒川放水路開削前の綾瀬川、つまり古利根川の一部だそうだ。  堀切駅(東武伊勢崎線) 上り下りのホームは繋がってなく外の跨線橋を渡るしかない。 |