|

「茶の湯」

★あらすじ 蔵前の大店(おおだな)の身代を息子に譲って、根岸の里で小僧の定吉とのんびりと暮らしている隠居。金を貯めて身上を大きくすることが唯一の道楽で趣味だった隠居は毎日退屈で仕方がない。

隠居所には茶室と茶道具がついているが、むろん一度も使ったことがない。もったいないから茶の湯でもやろうかと思いついたが、流儀作法は知らず、茶の材料すら分からない。知ったかぶりの隠居が定吉に青黄な粉を買ってこさせ掻き回したが一向に泡立たない。何か泡立つものをというので、定吉が椋(むく)の皮を買ってきた。二人で派手に泡立った得体のしれない「茶」を飲んで「茶の湯」を楽しむ。

そのうちに二人とも腹の調子がおかしくなり、隠居は夕べは13回も厠(かわや)へ行く羽目になる。定吉にお前はどうかと聞くと、「たった1回きり」という。やっぱり若い者は違うと感心したが、よく聞くと厠に入ったきり出られなくなったという重傷だ。

定吉がいつも二人だけではつまらないから客を呼ぼうという。定吉は哀れな犠牲者に長屋の住人を選び、手習いの師匠、仕事師の頭(かしら)、豆腐屋に白羽の矢を立てる。もし来るのを断ったら、店立てを食わせればいいと強気だ。隠居は定吉に「茶の湯」の誘いの手紙を持たせ長屋へ行かせる。

手紙を見た豆腐屋は流儀作法は知らないし恥だから引っ越そうとかみさんと揉める。豆腐屋は頭の家に相談に行くと、ここはもう引越しの準備で大忙しだ。元は武士の手習いの師匠なら茶の湯くらい何とかなるだろうと行くと、ここも子どもたちが机を運び出している。

三人はとにかく隠居の所へ行くことにする。流儀とか作法とか隠居がうるさいことを言えば、頭が隠居を張り倒して引き返せばいいと覚悟を決めて隠居所に乗り込む。三人は青黄な粉に椋の皮の「お茶」を飲まされて目を白黒させるが、口直しの羊羹で毒を消して帰る。

それからは手当り次第に客を引きこんで茶の湯パーティだが、羊羹代がかさむので隠居は自作の羊羹を発案だ。さつまいもを蒸(ふ)かしてすり鉢ですり、これに黒砂糖と蜜を混ぜ、灯し油を塗った茶碗で固めて抜いた代物、珍菓子、名付けて「利休饅頭」の登場だ。客は得体の知れない茶を飲まされ、ヘドロ菓子を食べさせられ地獄を味わう。そのうちに「茶の湯」の客は寄り付かなくなった。

ある日、蔵前の知り合いの旦那が、「是非、茶の湯を教えてくれ」とやって来た。久しぶりの犠牲者、哀れな仔羊を前にして隠居は大張切りだ。いつもより椋の皮が多目に入ったお茶を飲まされた蔵前の旦那は思わず、「うぇ−」と吐きそうになるが、膝元を見ると見た目はいいが賞味期限切れ、腐りかけの「利休饅頭」がある。「溺れた者藁をもつかむ」で、これ幸いにと3つ手に取り、1つをがぶりと口に入れた。

何だこれはだが、もう後の祭り、吐き出すわけにもいかず、そっと袂に入れ厠に逃げ込み、捨てる場所はないかと窓から見渡すと庭の建仁寺垣の向こうは一面の畑。ここならよかろうと、垣根越しに「えぃ」と放るとお百姓の顔にベチャッ。

百姓 「あァ、また茶の湯か」

|

茶碗・茶筅(ちゃせん)・棗(なつめ)・茶杓

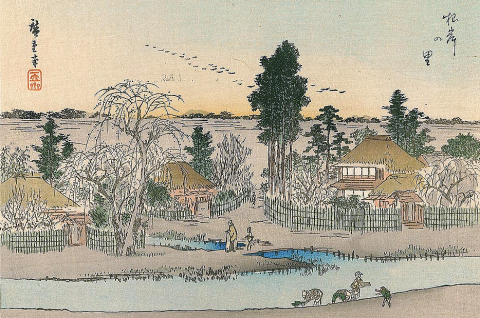

「根岸の里」(江戸名所図会)

★三遊亭圓生の『茶の湯』【YouTube】

根岸の里(「絵本江戸土産」広重画)

手習いの師匠の授業風景「文学万代の宝」

|